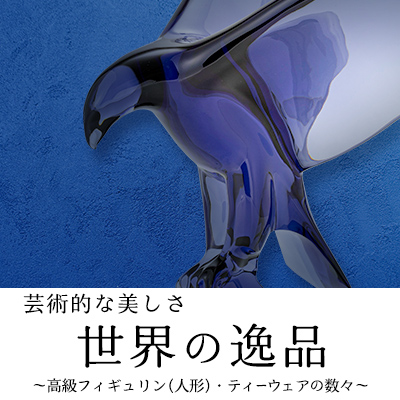

ピックアップアイテム

- 皿・プレート

- マグカップ

- カップ&ソーサー

- グラス・タンブラー

- 鉢・ボウル

- カトラリー・箸

- ティー・コーヒー用品

- ワイン用品・バー用品

- 鍋・フライパン

- 調理器具

- キッチン雑貨・エプロン

- 花瓶・ベース

- アクセサリー

- インテリア・置物・照明

- 文具・ステーショナリー

- 日用品(ハンカチ・タオル)

- ベビー・子供用品

- 限定品

- 半端品(カップのみ・ソーサーのみ等)

ピックアップブランド

- ウェッジウッド

- ジノリ1735/リチャード ジノリ

- バカラ

- ロイヤル・コペンハーゲン

- マイセン

- ヘレンド

- エルメス

- イッタラ

- アラビア

- マリメッコ

- クチポール

- スワロフスキー

- インペリアル・ポーセリン

- リヤドロ

- ロイヤル・アルバート

- ビレロイ&ボッホ

- スポード

- ヴェトロ フェリーチェ

- クリストフル

- ダ・ヴィンチクリスタル

- リーデル

- フェイラー

現代の京薩摩【京都伝統工芸品】

現代の京薩摩×アウガルテン磁器工房 小皿(豆皿) 9cm 山水(桜) 絵付:伝統工芸士 小野多美枝氏 -空女-

- ゆうパケット

- ラッピング可

- 廃盤品

- 日本未入荷

- レアもの

- 在庫品限り

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

幻の器と呼ばれる「京薩摩」に出会い独学で研究精巧を極めた、華麗な職人技で描く伝統工芸士 小野多美枝氏 -空女-の逸品

※裏面には、アウガルテンのバックスタンプと「空女」と小野多美枝氏のサインが記してあります。

1718年、ドイツ・マイセンに次ぎ、ヨーロッパでニ番目に磁器の焼成に成功したアウガルテン磁器工房は、世界で最初にコーヒーカップを製造した窯です。1744年には、女帝マリア・テレジアによってハプスブルク皇室直属の窯に命じられ、以来、「インペリアル ウィーン磁器工房」としてこの工房で作られる全商品には、ハプスブルク家の紋章である横2本の盾が、商標として焼き付けられています。この時代にフランスを代表とする画家ワトーが描くロココ調の風景画や、磁器製の人形が盛んに製作され、今日でもこれらウィーン磁器工房のロココ調磁器は、収集家に大変珍重されています。

今でも、製品のすべてが熟練した職人によって昔ながらの手作りにより製作されているため、生産量は限られています。しかし優しい輝きを放つ絵柄、温かみのある白磁、しっとりなじむフォルムは、一途なこだわりがあるからこそ守られている「アウガルテンの生命」なのです。

こちらのメロンホワイトシェイプは、通称ホフマンメロンと呼ばれ、ストライプという非常にシンプルなデザインながら、究極にモダンなエレガントさを感じさせるシリーズです。その名の通りメロンを連想させる形とデザインから「メロンシリーズ」と名付けられました。ウィーンの伝統的なデザインにこだわりながらも、新進アーティストや若い芸術家たちの作品も積極的に取り入れたアウガルテン。こちらは19世紀末のアールヌーボー・デコ時代、デザイン界の旗手ともいうべきヨーゼフ・ホフマン氏のデザインです。

※ヨーゼフ・ホフマン(1870〜1956) は、画家のグスタフ・クリムトを中心に結成されたSezession(ウィーン分離派)メンバーの一人で、1903年に総合的な芸術創作工房「ウィーン工房」を設立。彼の芸術はアールー・ヌーボーの装飾性を継承しつつも、直線、幾何学的パターン、明快な平面を基本とする新様式の先駆者で、それまでの芸術観念を打ち破った作品を次々と発表しました。モカセットのような食器の他、絵画、建築、家具などあらゆる生活用品のデザインを手がけました。

ブランドについて

現代の京薩摩【京都伝統工芸品】

「京薩摩について」

明治初期から大正期にかけてわずか数十年の間だけ花開いた京都の焼き物です。

江戸時代最後の年(慶応3・1867年)、日本が初めて参加した万国博覧会(パリ万博)では、単独で参加した薩摩藩が薩摩焼を出品し、高い評価を受けました。日本が国家として初めて参加した時も十二代沈壽官(現在は十五代)をはじめとして大量に金彩色絵の薩摩焼を出品し、作品は飛ぶように売れ、その後薩摩焼は日本の近代化を急速に推し進めようとしていた明治政府のための輸出商品の花形として育っていきました。東京、横浜、神戸、大阪、京都、金沢などでも薩摩風の焼物が焼かれ、大量に輸出されるようになりました。京都では、粟田焼として名高い三条粟田口の窯元で、明治初期から大正期にかけて大量に生産され、京薩摩と呼ばれておりました。本薩摩と比べて、より繊細で雅やかなところが特徴で、たちまち欧米人達を虜にし、一時期生産量で本薩摩を凌ぐ程であったといいます。

その後、日本は急速に工業化を推し進め、それにより工芸から工業への人材のシフト、人件費の高騰、意匠のマンネリ化などもあり、急速に衰退していきました。その技術は現在に殆ど伝えられておらず幻の器とも呼ばれ、その京薩摩を現代に蘇らせるべく小野多美枝氏は作陶を続けておられます。

※京焼・清水焼 伝統工芸士 小野多美枝氏 -空女- について

高校卒業後に清水焼窯元にて絵付け職人として勤務。2年後京都府立陶工高等技術専門に入学し染付けの職人になる。結婚後も家で受け取りの仕事や窯元に行き絵付けを続け、1996年、友人の勧めで京都伝統工芸大学校にて絵付け講師に就任、染付け・上絵の実習を教える。 その後「赤絵細描」と「京薩摩」に出会い、独学で研究、3年後に展示会を行う。2011年NHK「美の壺」出演、2012年京都美術工芸大学 絵付け講師に就任。

「現代の京薩摩 商品のご購入に関するお願い」

全て手作り、手作業の工程で製造しております。製造時期の違いにより、お届けする商品と表示している寸法や容量、写真の色柄が多少異なる場合がございます。また、土物(陶器)のため、多少の歪みや、小さい黒点がある場合があります。予めご了承くださいませ。

「現代の京薩摩 商品のご使用上の注意」

■上手な使い方

使う前にぬるま湯に浸して、あらかじめ生地に水分を含ませてご使用頂くと茶渋・染み等が付きにくくなります。

陶器は吸水性があり、水分と共に汚れを吸収したままにすると、カビが発生する原因になります。ご使用後はきれいな水ですすいだ後、よく乾燥させてから収納してください。

■色絵陶磁器について

色絵、金・銀彩を施した陶磁器は、電子レンジなど高温になる器具でのご使用はお避けください。釉薬が溶け出したり色絵が剥がれる等の原因になります。

彩は時間の経過と共に酸化し変色することがあります。黒ずんだ場合は専用の磨き剤あるいは消しゴム等で軽く磨いて頂ければ美しさがよみがえります。漂白剤のご使用はお避けください。

■焼物の使用上の注意事項

熱湯を注いだり、直火にかけたりする等の急激な温度変化によって破損することがあります。

塗盆、漆卓などの上で底を擦ると傷を付ける場合があります。

クレンザーや研磨剤付きのナイロンたわしなどで強く擦らないでください。金が剥げたり表面を傷付ける原因になります。

商品詳細

| 商品番号 | 001130610015 |

|---|---|

| サービス |

|

| 色 | マルチ |

| 柄 | 花/植物/フルーツ |

| 材質 | 陶磁器製品 > 磁器 |

| カテゴリー |

食器 > プレート・皿 > 変形皿 > 小皿(〜17cm) > 和食器 |

| 特集 | |

| 注意事項 |

|

お気に入りに追加

お気に入り追加済

カートを見る

カートを見る

はじめてのお客様へ

はじめてのお客様へ

現代の京薩摩 フタ付小壺花詰 伝統工芸士 小野多美枝氏 -空女-作

現代の京薩摩 フタ付小壺花詰 伝統工芸士 小野多美枝氏 -空女-作 現代の京薩摩×アウガルテン磁器工房 小皿(豆皿) 9cm山水(富士山) 絵付:伝統工芸士 小野多美枝氏 -空女-

現代の京薩摩×アウガルテン磁器工房 小皿(豆皿) 9cm山水(富士山) 絵付:伝統工芸士 小野多美枝氏 -空女- カンパネラ フクロウミレフィオーリ(86 A41/C)H8.5cm

カンパネラ フクロウミレフィオーリ(86 A41/C)H8.5cm